Q.神経を抜いた歯が痛くなるのはどうして?

患者さんからいただいた疑問にお答えしております。

Q.以前、右下の奥歯が虫歯で痛くなったため神経を抜く治療をしました。神経を抜いたのでもう大丈夫だろうと思っていましたが、その後も数年に一回痛みが出たり腫れるため、その度に根っこの治療を繰り返しています。どうして神経を抜いたのにわるくなるのでしょうか?

神経を抜いている歯の方が悪くなる可能性が高い!!!

A.「神経を抜いたら悪くならないんじゃないの?」そのような疑問を患者さんから質問されることはとても多いです。

結論から申し上げますと、神経を抜いている歯の方が、神経のある歯よりも悪くるリスクが高いです。

歯の神経の正式名称は「歯髄(しずい)」です。

歯髄(歯の神経)について知る為に、まずは歯の解剖から考えていきましょう。

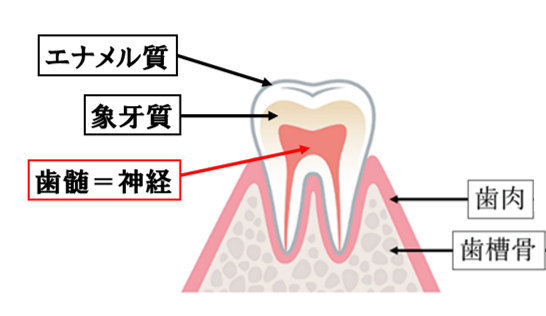

こちらの図は、歯の断面図です。歯は三層構造出てきています。

一番外側は、白く透き通ったエナメル質。二層目は、少し黄色みがかった象牙質。そして一番内側の三層目に歯髄(神経)が存在します。

歯髄は代表的な二つの仕事をしています。

一つ目の仕事は「歯に栄養を供給する」ことです。神経は血管も含んでおり、歯は血が通った器官です。歯に栄養を供給することで、強い力で噛んだ時にも歯が対応できるようになっています。我々歯科医師は、神経のある歯を生きている歯「生活歯」と呼びます。

二つ目の仕事は「知覚」を司ることです。神経で知覚を感じ取ることで、虫歯や刺激などの外的が攻めていたことを痛み信号として体に気付かせてくれます。

まとめると神経は

①歯に栄養を供給している

②歯に異常があると痛み信号で教えてくれる

役割をしています。

象牙質、エナメル質という二つの硬い組織に覆われることで、歯は神経を守っています。

虫歯になると・・・

さて、虫歯になってしまうと、虫歯菌がこのエナメル質と象牙質を溶かしていきます。エナメル質・象牙質を溶かして神経に近づくと、先ほど説明したように、歯は「痛み信号」を出し体が気付くように合図を送ってくれます。この合図が強すぎるので、患者さんは「あぁ、歯が痛くなっちゃった(泣)」となります。

歯医者さんを受診し、虫歯を取った際、虫歯菌がエナメル質や象牙質でとどまっていれば、詰め物やかぶせものなどの修復処置をすることになります。外側の壁を補強することで痛みは出なくなります。

しかし、神経にまで菌が感染を起こしていると、「神経を抜く」必要が出てきます。この処置を「抜髄(ばつずい)」といいます。

神経を抜いた歯は、知覚を失うため、何も感じなくなります。患者さんはこの状況を「治った!」と感じてしまうのですが、これは決して治っているわけではなく、その歯が何も感じない抜け殻になってしまっている状況なのです。

神経を失った歯の治療

神経を抜き取られた歯は、もともと神経が入っていたスペースが隙間になってしまいます。隙間のままでは、そこで細菌が繁殖してしまうので、「根管充填」といい、人工物で神経が入っていた隙間を詰めることになります。根管充填の後はコアという芯を立て、上にかぶせものをします。

患者さんは、痛みも感じなくなったし、かぶせものも入ったし一件落着と思うかもしれません。しかし、このかぶせものを支えている肝心の歯の根っこはもはや神経がないため栄養が供給されていないとても弱い根っこなのです。

神経の治療後は「噛み合わせ」が何よりも大切

神経を抜き取られ、弱くなってしまった根っこに、従来通りただかぶせものを入れてしまうと、後々大変なことが起きてしまいます。「噛み合わせ」のバランスが取れていない状態で、闇雲にかぶせものを入れると、少しずつ負担を受け続け、根っこの先に少しずつ膿がたまっていきます。根っこの先の膿を「根尖病巣」と呼びます。根尖病巣が出来ると、噛んだ時に、病巣が刺激され「噛むと痛い!」症状が出たり、歯ぐきが腫れてしまいます。そうすると再度根管治療をすることになります。再根管治療で収まれば大丈夫ですが、根っこにひびが入ったり破折してしまうと最悪の場合抜歯をすることになります。 そうならない為に最も重要なことは、神経の無くなってしまった歯に過度な咬合力をかけないようにすることです。

最近では、根管治療後の補綴治療(かぶせものの治療)の際、噛み合わせを十分考慮するという考えは常識になっています。長坂歯科も、年々根管治療専門の先生から、根管治療後のかぶせもの治療を依頼されるケースが増加しています。

やはりすべての治療において、悪くなった状況だけを見るのではなく、悪くなってしまった根本の原因を取り除く必要があるのです。